|

Mailänder Dom

|

Es ist ja immer recht unterschiedlich, was Hotels so an Frühstück anbieten: von rudimentär (Kaffee und zwei Kekse; winzige, portionierte, abgepackte Fertigprodukte, dazu stundenalter Kaffee) bis luxuriös (mit frisch hergestellten, leckeren Speisen und einer vielfältigen Auslage). Unser Mailänder Hotel bietet von all dem nichts. Bevor wir zu unserer Besichtigungstour starten, wird es also unsere erste Tagesaufgabe sein, uns ein Bistro oder ähnliches zu suchen, wo wir zumindest einen Kaffee bekommen. Schnell werden wir fündig. Auf der Piazza Argentina, kaum zwei Gehminuten vom Hotel entfernt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, darunter auch das Siesta Cafe.

Verschiedene Speisen, von süß bis herzhaft, verwöhnen den Gaumen. Darüber hinaus serviert man einen richtig guten Kaffee in ausreichender Menge. Von früh morgens bis abends kann man im Gebäude oder in einem kleinen, weiß überwölbten Außen-Pavillon sitzen, sich kulinarisch stärken und dabei den Mikrokosmos der Umgebung vorbeiziehen sehen. Ein perfekter Ort für einen Start in den Tag.

Der Pavillon ist immer gut besucht: von alleinstehenden Damen aus der Umgebung, zeitungslesenden Herren, Jugendlichen, die sich ausnahmsweise den Snack im Sitzen einverleiben, kleinen Gruppen lebhaft diskutierender Menschen, Business-People und uns als Touristen. Eine wunderbare Mischung, wir fühlen uns auf Anhieb wohl. Mehrere Angestellte bewältigen den täglichen Ansturm mit einer liebenswerten Freundlichkeit. Schon am zweiten Tag werden wir erkannt und brauchen unsere Kaffee-Vorlieben nicht mehr zu erläutern.

Obwohl es in der Umgebung mehrere Hotels gibt, begegnen uns hier kaum andere Touristen. Zumindest zu dieser Jahreszeit scheint man unter sich zu bleiben. Nur einmal in den fünf Tagen unseres Aufenthaltes ist eine kleine Reisegruppe vorbeigezogen.

Bei unseren täglichen Betrachtungen fällt uns auf, dass Loreto wohl eher zu den gesellschaftlich gemischten Bezirken Mailands gehört. Einfache Menschen, auch etliche Migranten, passieren den kleinen Pavillon. Abends findet man hin und wieder auch Obdachlose, die in Hauseingängen oder direkt auf dem Bürgersteig schlafen. Doch in welcher europäischen Großstadt ist das heute nicht so? Daneben flanieren gut Situierte über die Straßen, wenn man von der Kleidung auf die gesellschaftliche Stellung schließen darf. Frauen mit Kinderwagen, unterwegs für die Besorgungen des Tages, SMS-schreibende Jugendliche auf dem Weg zur Schule. Und wer nicht gerade mit Daddeln, SMSen oder Telefonieren beschäftigt ist, hört Musik. Es gibt fast überhaupt niemanden, der nicht mit Kopfhörern herumläuft, vorzugsweise den schnurlosen. Auch später stellen wir fest, dass insbesondere die jungen Leute überhaupt kein Interesse mehr an dem zu haben scheinen, was sich in ihrer unmittelbaren Umgebung abspielt. Ist die Realität für sie wirklich so schrecklich oder langweilig, dass man sich nur noch abschotten mag – oder was steckt dahinter? Wir finden das ziemlich krass und kommen uns recht altmodisch vor. Den Trend kennen wir natürlich auch aus Deutschland, doch nirgends ist es uns so konkret aufgefallen wie in Mailand, dass buchstäblich jeder unterwegs mit elektronischen Geräten beschäftigt ist.

Dem gegenüber bewegen sich ältere Herrschaften mit dem Auge für die Umgebung um etliches langsamer. So nehmen sie am täglichen Leben teil, kehren ein auf einen Espresso und treffen Bekannte auf ein Schwätzchen.

Auch in die Metro kann man von der Piazza Argentina direkt gelangen. Bei unserer Ankunft waren wir in entgegengesetzter Richtung ausgestiegen und mussten ein ganzes Stück zurücklaufen. Dieser andere Ausstieg der sehr großen, aber gut ausgeschilderten Metrostation befindet sich bei der Piazzale Loreto. Gleich zwei Metrolinien, die rote (M1) und die grüne (M2) kreuzen sich hier, sodass man schnelle Verbindungen in verschiedene Bereiche der Innenstadt hat. Für unser heutiges Vorhaben wählen wir die M1, die uns im Nullkommanichts zur Haltestelle Duomo bringt.

|

Das Stadtgebiet der lombardischen Hauptstadt mit ihren 1,3 Millionen Einwohnern ist kreisförmig angelegt, in ihren äußeren Gebieten umgeben von einer Ringautobahn. Von dieser führen weitere Schnellstraßen in das Umland und die größeren Städte des Landes.

Im Inneren, setzt sich die konzentrische Anlage von Hauptstraßen fort, die in ihrem Kern mit dem Fuoro Buonaparte am Eingang des alten Stadtschlosses, dem Castello Sforzeso, mit seiner weitläufigen Parkanlage enden. Gegliedert ist die Stadt in neun Gemeindebezirke, ähnlich den Arrondissements in Paris. Das historische Zentrum mit dem Dom bildet auch hier den ersten Bezirk. Im Uhrzeigersinn reihen sich die weiteren Bezirke aneinander, mit Loreto im zweiten Bezirk im Nordosten. |

Wir freuen uns über das gute Wetter, das sich für unsere Vorhaben eingestellt hat, und die dazu passende Musik, als wir aus der Metro auf den Domplatz steigen. Ein leidenschaftlicher Sänger schmettert zum Playback verschiedene Stücke, zumeist englischsprachige ältere Popsongs. Manchmal ist es ja so, dass man plötzlich ein Gefühl von Wohlbefinden hat, weil in einem Augenblick alles so wunderbar zusammenpasst. Und diesen Augenblick erleben wir gerade jetzt. Schade, dass keiner der anderen Passanten mal stehen bleibt. Ich entrichtete unseren Obolus, und als Dankeschön erhalten wir beide ein exklusives Ständchen.

Neugierig schauen wir uns die angrenzenden hohen Gebäudefronten an, die verschiedene Palazzi beherbergen, wie den Palazzo Reale, den ehemaligen Königspalast, heute für große Ausstellungen bekannt, mit jährlich einer Million Besuchern. Oder das Museum Novecento (für zeitgenössische Kunst).

Will man in der berühmten Shopping-Mall einkaufen, der Galleria Vittorio Emanuele II, die ihren Namen dem ersten König Italiens verdankt, benötigt man einen gut bestückten Geldbeutel.

Das wuchtige Reiterstandbild von Vitto Emanuele II mit Blickrichtung zum Dom hat auf diesem zentralen Platz umgeben von Löwen, Tauben und Touristen natürlich ebenfalls einen angemessenen Ort für die Heldenverehrung gefunden.

Die Musik, der wuselnde Menschenauflauf, das Standbild und die Gebäudezeilen werden bei weitem dominiert von der weißen Marmorfront des Doms.

Die drittgrößte christliche Kirche der Welt wurde an der Stelle einer frühchristlichen Kirche als fünfschiffige Basilika konzipiert. Die Grundsteinlegung war im Jahr 1386. Es sollten etliche Jahrhunderte bis zu ihrer Fertigstellung vergehen. Die Fassade stammt aus dem 19. Jahrhundert. Ein junger Architekt, noch nicht mal dreißig Jahre alt, hatte zwar die internationale Ausschreibung gewonnen, kam aufgrund einer galoppierenden Erkrankung jedoch nicht mehr zu ihrer Umsetzung. Mit einem Relief im Kircheninnern wird sein Schaffen dennoch gewürdigt.

Neben ihrer Größe (Gesamtfläche 12.000 m2, Fassungsvermögen von über 30.000 Personen lt. Wikipedia) beeindrucken die über 3.000 Figuren und Statuen, die das Mauerwerk außen sowie die Spitzen der steinernen Türmchen (Fialen) zieren.

An der höchsten Erhebung, über dem Vierungsturm, steht eine vergoldete Marienfigur auf einem Sockel in luftigen 100 Metern Höhe. Diese Figur kann man vom Domplatz aus aufgrund der hohen Zier- und Strebetürmchen nicht erkennen. Dazu muss man sich schon auf das Dach begeben.

Dieser Besuch ist natürlich, ebenso wie die Besichtigung des Doms selbst, nicht kostenfrei. Wenn man, so wie wir, nicht im Vorhinein Tickets gebucht hat, bleiben zwei Varianten des Erwerbs: Express am Schalter rechts um die Ecke (25 € pro Person), oder man stellt sich im gegenüberliegenden Gebäude an. Toiletten gibt es hier in einem Container übrigens auch (Benutzung gegen 1 Euro! Gebühr).

Im Erdgeschoss des Ticketgebäudes muss man, wie bei Behörden, eine Nummer ziehen und warten, bis diese in Verbindung mit dem zuständigen Schalter angezeigt wird. Nach etwa 20 Minuten sind wir so weit. Der überaus freundliche und auskunftsfreudige Verkäufer überlässt uns zwei Tickets zu je 13 Euro (Stand Oktober 2019), nur halb so viel wie am Expressschalter. Enthalten sind der Dombesuch, das archäologische Ausgrabungsgebiet unter dem Dom und die Dachbegehung, ebentuell auch die Krypta, doch den Eingang dazu werden wir nicht finden.

Um zum Dach zu gelangen, kann man wahlweise eine Treppe oder einen Lift benutzen. Der Zugang (per Lift) führt über den Nordeingang im hinteren Bereich der Kirche. Dazu umrunden wir ihre Rückseite. Allein dieser Weg zeigt uns schon die Ausmaße des Gebäudes. Wo andere gotische Kathedralen in der Apsis ein größeres Fenster mit Rosette haben, sind es hier gleich drei. Hinter der halbrunden Wölbung, im Zugangsbereich zum Lift, schließt sich ein kleiner Sicherheitsbereich an. Bevor man Einlass erhält, werden unsere Taschen von grimmig dreinblickenden Polizisten gefilzt.

Auch hier warten wir ein wenig, aber nicht lange. Vor uns schnauzt ein überaus nervöser Tourist aus Ost- oder Südostasien in einer Tour seine Frau an, stellt aufgeregte Fragen und will unbedingt noch mit irgendwelchen anderen Leuten in den Aufzug, weil sie doch eine Reisegruppe sind. Die Liftwärterin ist sichtlich genervt. Schließlich fahren wir mit ihm zusammen nach oben.

Uns erwartet eine atemberaubende Aussicht. Weniger auf die Umgebung, dafür umso mehr auf das Strebewerk, die Türme und Figuren dieser außerordentlichen Kirche. Wir sind offensichtlich nicht die einzigen, die von der kunstvollen Arbeit der Steinmetze ziemlich überwältigt sind.

Als wir die Vorderfront queren wird mir kurzfristig doch etwas mulmig, weil hier kein Mauervorsprung mehr ist und man direkt durch die Durchbrüche der doch nicht so dicken Fassade schaut. Dennoch ist alles bestens gesichert.

Zu Fuß geht es nach dem Rundgang über 150 Stufen wieder nach unten, immer rechts herum im Viereck, bis wir schließlich unten in der Kirche ankommen.

Ohrenbetäubender Lärm empfängt uns, da gleich an zwei Baustellen gearbeitet wird. Hammerschläge von Gerüstbauern knallen mit Echo vom Altarraum her in unsere Ohren. An einer anderen Stelle, in der Nähe der bronzenen Eingangsportale, wird irgendwas abgeschliffen, was ebenfalls mit überdimensionierter akustischer Verstärkung herüberschallt. Wenn man sich nicht unmittelbar davor aufhält, bleibt der Krach noch einigermaßen aushaltbar.

Der Innenraum der Kirche wirkt ebenso riesig wie die äußere Gestalt. In der Form eines Kreuzes sind die Dimensionen innerhalb des Gotteshauses immens, selbst mit dem Blick von einer Seite des Querschiffs über 90 Meter bis zur anderen. Auf 52 wuchtigen Pfeilern thront das Gewölbe über fast 50 Metern Höhe.

Enorme, mit Figuren geschmückte Kapitelle bilden die Übergänge zwischen Säulen und Gewölbe.

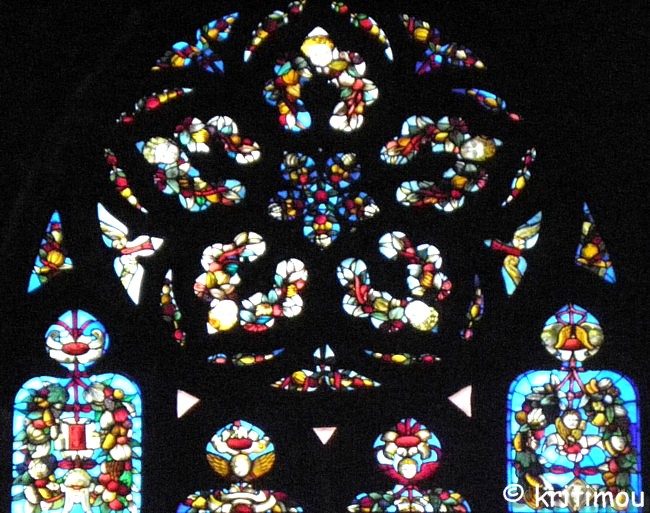

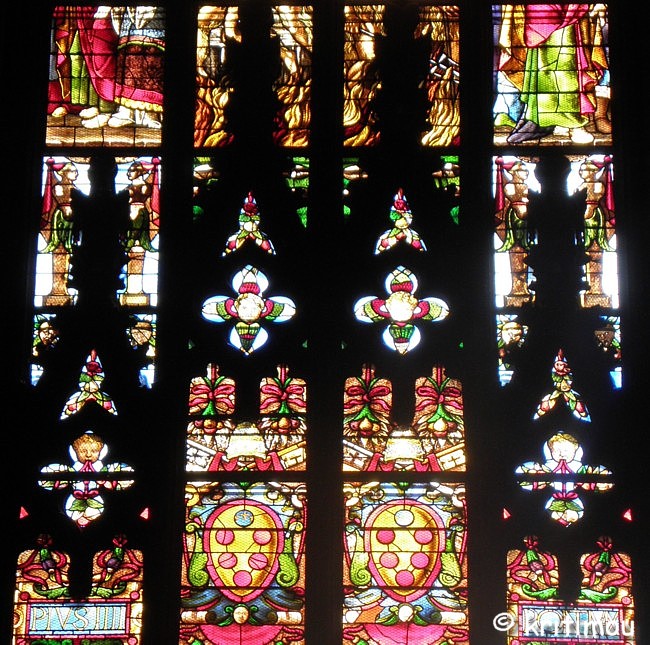

Und so, wie die Architektur gotischer Kirchen nun einmal ausgerichtet ist, gleitet unser Blick stets nach oben. Wir bewundern die Spitzbögen und die Fenster in verschiedenen Größen von klein bis überdimensioniert, die bunten Rosetten, die den Abschluss eines jeden Fensters bilden und helfen, die Kirche zu beleuchten.

Einige der Fenster sind schon Jahrhunderte alt. Natürlich hat der Zahn der Zeit daran genagt – bei manchen Darstellungen sind die Gesichtszüge nicht mehr zu erkennen – und dennoch: Sie sind in einem für den Laien bemerkenswert guten Zustand und sicherlich nicht leicht zu erhalten.

Wenn man die riesigen Fenster der Apsis einmal außen vorlässt, beherbergt jedes einzelne der schmaleren in den Seitenschiffen über sechzig handgemalte Einzelbilder mit biblischen Darstellungen.

Die Apsisfenster selbst wirken aufgrund ihrer Dimensionen schon fast protzig. Bei ihrer Betrachtung wird uns der außerordentliche Aufwand bewusst, den man betrieben hat, um diese Kirche der Superlative zu schmücken.

Zwei Orgeln aus dem 14. und 16. Jahrhundert flankieren das wuchtige Presbyterium, in dem zurzeit mit Donnerschlägen das Gerüst aufgebaut wird. Selbst Kunstschätze mit Schnitzereien und über die Jahrhunderte immer weiter in Ausgestaltung und Klang verfeinert, werden die Musikinstrumente von Säulen flankiert und thronen hoch über unseren Köpfen.

Unter dem Hochaltar, lässt sich von oben durch kleine Scheiben die Urne mit den sterblichen Überresten von Karl Borromäus in der Krypta erkennen, einem Sohn Mailands, Erzbischof ebenda, der im 16. Jahrhundert lebte. Er selbst stammte aus einer Adelsfamilie, bevorzugte jedoch ein bescheidenes, asketisches Leben. Für seinen umtriebigen Einsatz für Arme und Pestkranke wird er in vielen katholischen Kirchengemeinden bis heute verehrt.

Unter den Gewölben der hohen Seitenschiffe wirken die Grab- und Gedenkplatten von Kirchenmännern, Altäre unterschiedlicher Entstehungszeiten, Gemälde, Reliefs und Figuren vergleichsweise klein.

Beispielsweise wird der Leichnam von Beato Alfredo Ildefonso Schuster, unter anderem Erzbischof von Mailand zwischen 1929 und 1954, hier ausgestellt.

|

|

Vor der vom lombardischen Bildhauer Marco d’Agrate 1562 geschaffenen kunstvollen Figur des gehäuteten Apostels Bartholomäus bleiben viele Besucher staunend stehen. Als Umhang trägt er seine Haut, die so wirkt, als bildete sie hinter ihm einen dritten Fuß.

Die Taufkapelle wurde von Pellegrini entworfen, das Becken aus rotem Marmor gefertigt.

Für den Bodenbelag hat man sich für Marmor und anderes Gestein entschieden, das in verschiedenen Farben wie Intarsien zu Mustern gelegt wurde. In der Nähe der Eingangsportale soll auch eine Meridianlinie im Boden sichtbar sein, wo Licht aus einer Öffnung im Gewölbe je nach Jahreszeit entlang einer in den Boden eingelassenen Messinglatte wandert. Wir haben sie jedoch nicht gefunden, vielleicht auch deswegen, weil die ohrenbetäubenden Steinschleifgeräusche uns von diesem Bereich weitestgehend fernhielten.

Zur Abrundung des tosenden Baustellenkrachs hat mittlerweile noch jemand die Orgel aktiviert und haut kräftig in Tasten und Pedale. Mag ja sein, dass man die Pfeifen ab und an durchpusten muss, oder habe ich von Orgelmusik zu wenig Ahnung? Das infernale Getöse ist fast nicht auszuhalten. Schnell nehmen wir Reißaus und verschwinden im Keller.

Der archäologische Teil des Doms zeigt frühchristliche Ausgrabungen aus dem 4. Jahrhundert mit gerade noch sichtbaren Fresken und eine größere Begräbnisstätte. In Vitrinen sind Gefäße ausgestellt, größtenteils nur noch als Fragmente. Die hohe Luftfeuchtigkeit hier unten fühlt sich sehr unangenehm an, sodass wir uns nicht lange aufhalten.

Auf dem Domplatz empfängt uns bei etwa 25 Grad wieder die wärmende Sonne. Der Platz scheint voller müder Menschen, die auf Treppenstufen, Mauervorsprüngen oder sogar auf dem Boden sitzen.

Beide Arme mit Taubenfutter weit von sich gestreckt kniet eine Frau lächelnd vor ihrem Mann, während die Vögel wild um sie herumflattern. Was man nicht alles für ein tolles Foto tut!

Die Galerie Vittorio Emanuele II erstrahlt im Licht der Luxusboutiquen. Blank geputzte Scheiben über glänzenden Marmorböden laden ein, sich die Auslagen bei Prada, Vitton & Co. anzuschauen. Auf Preisschilder hat man wohlweislich weitestgehend verzichtet. Auch die Lokale haben gesalzene Preise auf den Speisenkarten. Es gibt ja Leute, die unglaublich gerne viel Geld in luxuriöse Artikel stecken. Bitte schön, in der Galleria ist man genau richtig.

Uns begeistern andere Dinge. Zum Beispiel ein Denkmal hinter dem Ausgang der Galerie, mitten auf der Piazza alla Scala, von Leonardo aus Vinci, umgeben von vier seiner Schüler. Das Kunstwerk wurde von Pietro Magni im 19. Jahrhundert gefertigt.

Rund um das Denkmal hat man Bänke angebracht, auf denen müde Touristen ihren Füßen eine Rast gönnen und gleichzeitig ein wenig Kulturgut bestaunen können. Die Atmosphäre hier ist sehr schön und ungezwungen.

Nach einem Päuschen überqueren wir die Straße, nachdem eine der vielen nostalgischen Trams, die noch im normalen Einsatz sind, vorbeigerumpelt ist. Das Gebäude auf der anderen Seite ist im Vergleich zu seinem Renommee von außen vergleichsweise unscheinbar.

Die Mailänder Scala, ein Opernhaus von Weltruf, kann nicht nur zu den Aufführungen besucht werden. Das benachbarte Museum öffnet zum Normalpreis von 9 Euro (Stand Oktober 2019) den Wissbegierigen seine Pforten und erlaubt aus einer Loge heraus den Blick in den Theaterraum. Erst übermorgen hätten wir wieder eine realistische Chance hineinzukommen, weiß der charmante Verkäufer zu berichten, bis dahin ist alles ausverkauft. Wir werden sehen.

Wir bleiben aber noch ein wenig dort und nehmen nebenan im Außenbereich des Scala-Cafés Platz. Gemütlich sitzt man hier im Schatten des Theaters und gegenüber dem Da-Vinci-Denkmal auf gepolsterten Stühlen. Die Gegenleistung zieht uns fast die Schuhe aus. Für eine Kleinigkeit zu essen und zwei Kaffee zahlen wir eine ordentliche zweistellige Summe. Der kleine Kaffee umfasst dabei nur ein winziges Schlückchen Espresso, und das Sandwich besteht aus zwei halben trockenen Toastscheiben mit ein bisschen Käse darauf. Nur ein paar Straßen weiter kann man ebenfalls nett sitzen, jedoch sind die Preise dort annehmbar. Hier dagegen bezahlt man den Namen und die Location eben mit. Genossen haben wir es aber trotzdem.